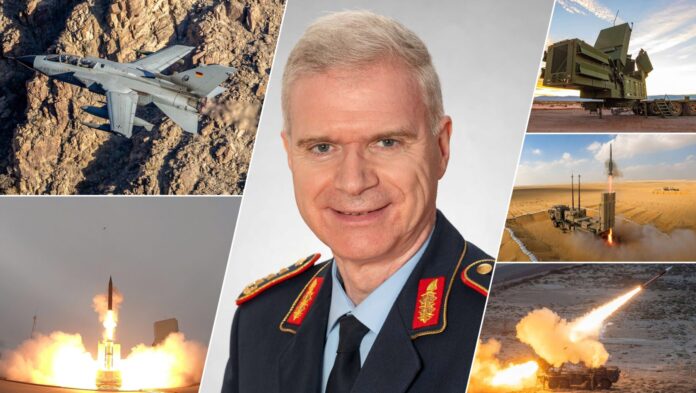

Der Stellvertreter des Inspekteurs der Luftwaffe, Generalleutnant Lutz Kohlhaus, unterstreicht die zentrale Aufgabe der Bundeswehr, die integrierte NATO-Luftverteidigung vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine weiter voranzubringen. Neben der defensiven Abwehr von Bedrohungen aus der Luft, deren Anzahl immer begrenzt bleibe, ist seinen Worten zufolge die komplementäre Fähigkeit erforderlich, gegnerische offensive Luftkriegsmittel am Boden zu neutralisieren, bevor diese zum Einsatz gebracht werden können. Dabei gehe es um Wirkdistanzen von bis zu 2.000 Kilometern und darüber hinaus. Alles unterhalb der Reichweite gegnerischer Offensivwaffen verschaffe dem Aggressor einen strategischen Vorteil, wie in der Ukraine leidvoll zu sehen sei. „Es ist wirklich wichtig, dass man eine punktgenaue, weitreichende konventionelle Wirkung erzielen kann, damit die offensiven Luftkriegsmittel des Gegners im Hinterland bedroht werden können“, erklärt Kohlhaus in einem Gespräch mit hartpunkt. Nur im verbundenen Einsatz von defensiven und offensiven Wirkmitteln gegen das gegnerische Luftkriegspotenzial liege der Schlüssel zum Erfolg und zu einer glaubwürdigen konventionellen Abschreckung.

Bei der Reichweitendiskussion findet nach Einschätzung von Kohlhaus langsam eine Annäherung an die Realitäten statt. „Hier reden wir von 2.000 Kilometern plus.“ Die Begründung dafür sei einfach: Wenn ein potenzieller Gegner über Marschflugkörper, ballistische Raketen oder Vergleichbares, Langestrecken-Drohnen, wie etwa die Shahed 136, verfüge, dann weisen diese Reichweiten von 2.000 Kilometern und mehr auf. „Wenn also der Gegner über offensive Luftkriegsmittel verfügt, die diese Reichweitenklasse erfüllen und sie diese bedrohen wollen, dann müssen Sie ja ungefähr auch an diese Reichweiten herankommen. Wir bewegen uns hier im Bereich der Mittelstrecke, das heißt also von gut 500 bis 5.000 Kilometer. Und das ist sicherlich eine Fähigkeit, die in den strategischen Bereich hineinragt, um auch als konventionelle Fähigkeit eine besonders abschreckende Wirkung zu erzielen.“

Bei der Entwicklung von Deep-Strike-Precision-Fähigkeiten kann sich Kohlhaus die Nutzung unterschiedlicher Technologien vorstellen, darunter auch Hyperschall. Seiner Einschätzung nach würde eine solche offensive Waffe vermutlich eine höhere Durchsetzungsfähigkeit aufweisen, aufgrund der hohen Geschwindigkeit von mehr als Mach 5 und der Fähigkeit, noch im Endanflug zu manövrieren. Kommen dann noch geringe Radarquerschnitte und eine geringe Wärmesignatur dazu, werde es für die Luftverteidigung schwierig.

Zum Zeitpunkt des russischen Überfalls auf die Ukraine im Jahr 2022 war Kohlhaus ans NATO-Hauptquartier in Brüssel abkommandiert. Das Entsetzen, das man damals gespürt habe, sei nicht so sehr durch den Angriff allein hervorgerufen worden, erinnert er sich. „Der Schock war eigentlich, mit welcher Brutalität die Russen zivile Wohnquartiere, Krankenhäuser, Kirchen, Museen und Supermärkte angegriffen haben und wie gezielt und rücksichtslos die Russen die Terrorisierung der Bevölkerung durch Luftschläge einsetzen.“ Man habe dies aufgrund der zurückliegenden russischen Vorgehensweise in Grozny und Aleppo zwar erahnen können. „Dass es aber noch heute in Europa zu einer solchen verbrecherischen Kriegführung kommt, das war der wirkliche Schock. Und als Offizier der Luftverteidigung kann ich nur sagen: Das dürfen wir in Europa nicht zulassen. Wir müssen alles dafür tun, dass wir das abwenden können. Und wenn es auf dem Wege der Abschreckung gelingt, umso besser.“

Abschreckung als Ziel

Wenn eine entsprechende offensive Hyperschalltechnologie zur Verfügung stehe und diese für eine ausreichende Anzahl von Flugkörpern finanzierbar sei, biete sich deren Nutzung an. „Ich würde allerdings auch jede andere Fähigkeit, sei sie durch im Bündnis verfügbare Marschflugkörper, die diese Reichweite hat und eine entsprechende konventionelle Abschreckungsfähigkeit ermöglicht, begrüßen, weil sie die Deterrent Posture der NATO in Europa wesentlich vervollständigen würde.“

Technisch sei das innerhalb der nächsten vier bis fünf Jahre möglich. „Die, praktischste und auch am schnellsten zu integrierende Variante ist sicherlich ein vom Boden eingesetzter Marschflugkörper.“

Der Luftwaffen-General sieht verständlicherweise bei Nationen an der Ostflanke der NATO ein starkes Interesse, eine solche konventionelle Abschreckungsfähigkeit zu realisieren. Davon müsse die politische Diskussion über die nukleare Abschreckungsfähigkeit der NATO jedoch komplett getrennt werden, betont er.

Kein Sonderweg bei Patriot-Systemen

Kohlhaus begrüßt die Wiederbeschaffung von Patriot-Flugabwehrsystemen für die Luftwaffe, die an die ukrainischen Streitkräfte abgegeben wurden. „Damit können wir die der Ukraine zur Verfügung gestellten Patriot-Systeme aus der Bundeswehr nicht nur ersetzen, sondern erhalten auch den modernsten Bauzustand.“ Das gewährleiste die Nutzung des Systems weit in die Zukunft.

Bei den zu beschaffenden Systemen handele es sich um die aktuelle US-Exportvariante. „Wir werden da keinen nationalen Sonderweg mehr gehen. Und wir werden perfekt in der Lage sein, diese Waffensysteme genauso wie eine polnische, eine schwedische oder eine dänische Patriot-Staffel nahtlos in den NATO-Luftverteidigungsverbund einzubringen. In der Vergangenheit haben wir nicht nur eine andere Art der Verlastung auf LKW verfolgt, sondern auch ein überwiegend nationales Kommunikationssystem eingebaut, was u.a. die Richtfunkverbindungen anbelangt.“ Das habe dazu geführt, dass die Integration mit FlaRak-Waffensystemen anderer Nationen durchweg Anpassungen auf der Gefechtsstandsebene erforderte.

„Das wird es in der Weise bei den neu beschafften Patriot-Systemen nicht mehr geben. Erstens haben wir dazugelernt, was die Interoperabilität anbelangt und zum anderen wäre die Beschaffung der zusätzlichen neuen Patriot-Waffensysteme jetzt auch deutlich teurer geworden, wenn wir wieder Sonderwege eingeschlagen hätten. Ich hoffe, dass die Bundeswehr insgesamt von Sonderwegen, die vor allen Dingen die nahtlose Interoperabilität im Bündnis einschränken, künftig absieht.“

Nach Aussage von Kohlhaus hat sich das Waffensystem Patriot genauso wie auch die Iris-T SLM aus europäischer Produktion im Mid-Range-Bereich in der Ukraine als sehr wirkungsvoll erwiesen – was er unter anderem auf deren koordinierten Einsatz zurückführt. „Ein LV-System alleine ist nicht erfolgversprechend, sondern die unterschiedlichen Reichweiten und Höhenabdeckungen müssen sich ergänzen. In einer Anzahl unterschiedlicher Systeme mit ausreichend Munition, also Lenkflugkörpern, die mit Blick auf das Bündnisgebiet in Europa nur die Allianz mit vereinten Kräften gewährleisten kann“, gibt er zu bedenken. Eine Nation alleine sei dazu kaum in der Lage.

Arrow 3 bringt neue Fähigkeiten

Mit Blick auf den Schutz der Bevölkerung stelle die Einführung des Arrow-Waffensystems, das ein ausgesprochen leistungsfähiges Radargerät beinhaltet, einen großen Fähigkeitsgewinn dar, sagt der Luftwaffen-Offizier. Dieses sei in der Lage, auch in Höhen außerhalb der Erdatmosphäre Bedrohungen im Bereich ballistischer Raketen festzustellen. „Wir haben damit erstmals eine nationale Fähigkeit zur Frühwarnung der Bevölkerung. Bisher haben wir wie alle Alliierten in Europa allein von Infrarot-Frühwarnsatelliten der Vereinigten Staaten profitiert.“

„Wir sprechen hier natürlich nicht von Frühwarnzeiten von ein, zwei Stunden, das spielt sich im Minutenbereich ab. Aber auch diese Möglichkeit, vor allen Dingen mit verzugslosen Verfahren zur Warnung der Bevölkerung, also beispielsweise Cell Broadcast, kann und wird im Falle eines Einsatzes Leben retten. Und das ist es immer wert.“

Arrow 3 in Europa ändere die Kalkulation eines Angreifers. „Es ist zumindest so, dass ein Gegner sich überlegen muss, wie er diese Verteidigung durchbricht und was für ein materieller Einsatz dazu erforderlich ist. Ich denke schon, dass das eine abschreckende Wirkung hat. Dass das Waffensystem Ziele außerhalb der Atmosphäre, deren Reichweite bis in den Mittelstreckenbereich gehen, bekämpfen kann, hat der Einsatz in Israel gegen iranische Luftkriegsmittel bewiesen, die nicht nur aus dem Iran, sondern auch aus dem Jemen eingesetzt worden sind.“

Der Drei-Sterne-General geht davon aus, dass vor allen Dingen die Nationen an der NATO-Ostflanke ein Interesse daran haben, auch gegen Bedrohungen der genannten Leistungsklasse geschützt zu sein. „Hierbei muss man allerdings berücksichtigen, dass es dazu dezidierter politischer zwischenstaatlicher Abstimmungen mit den Vereinigten Staaten und Israel bedarf, die beide an der Herstellung des Systems beteiligt sind“, räumt er ein.

Die Territoriale Flugkörperabwehr mit Arrow 3 soll beginnend ab Herbst 2025 in Deutschland aufgebaut werden. Kohlhaus ist sich sicher, dass diese neue Fähigkeit dann auch zur Integration in den NATO-Verbund durch die Bundeswehr angeboten wird. „Hierzu sind allerdings noch politische und technische Prozesse zu durchlaufen, die es abzuwarten gilt.“

European Sky Shield Initiative

Nach Einschätzung des Luftwaffen-Generals hat die von Deutschland initiierte European Sky Shield Initiative (ESSI) bereits viele Früchte getragen. Dass beispielsweise PATRIOT-Lenkflugkörper künftig für uns und andere europäische Nutzernationen in weitaus größerer Zahl zur Verfügung gestellt werden können, sei bereits ein gutes Ergebnis.

„Wir sehen das gerade mit relativ preiswerten Drohnen, die durch die Russische Föderation über große Reichweiten zum Einsatz gebracht werden, vor allem solche iranischer Bauart, Angriffe in größerer Zahl zu einer Sättigung des Luftverteidigungssystems führen können.“ Dies erfordere ausreichend Munition unterschiedlicher Leistungs- und auch Kostenklassen. Dafür seien noch weitere Anstrengungen erforderlich, „denn auf der einen Seite kann man sich wirklich zufrieden zeigen mit der Leistungsfähigkeit der Lenkflugkörper der Waffensysteme Patriot und Iris-T SLM“.

Die darin verbaute Spitzentechnologie mache sie jedoch auch zunehmend teurer. „Hier hat die ESSI-Initiative bereits positive Impulse gezeigt, durch gemeinsame Bestellungen mehrerer Nationen im größeren Umfang zu günstigeren Stückpreisen zu gelangen.“

NATO-Interoperabilität

„Aktuell verdient auch die Führungsfähigkeit in der Integrierten NATO-Luftverteidigung unser besonderes Augenmerk. Und die ist vor allem durch moderne IT bestimmt“, betont Kohlhaus. Dabei gehe es um die effiziente Einbindung aller NATO-Nationen, nicht nur der Großen, in das gemeinsame Air Command and Control System. „Gerade die NATO-Luftverteidigung lebt davon, dass sie integriert ist. Das ist ihr wesentlicher Nutzen und ihre Stärke nicht nur im Verbund der Kräfte am Boden, sondern auch mit den fliegenden Plattformen und den Fähigkeiten im Weltraum. Und das funktioniert nur, wenn wirklich auch alle alliierten Nationen ihre Kräfte und Mittel, seien sie noch so gering, in diesen Verbund mit einbringen können.“ Das erfordere eine große Anstrengung.

Auch die Bundeswehr müsse immer wieder Anstrengungen unternehmen, um beispielsweise im Bereich der Integrationsfähigkeit bei Daten-Linkssystemen wie z.B. Link 16 auf dem neuesten Stand zu bleiben und alle Plattformen im Verbund mit dem modernsten Standard auszustatten. Dies sei allerdings unausweichlich, denn nur dadurch sei die Integrationsfähigkeit der Kräfte im Einsatz, übrigens auch von Heer und Marine, gewährleistet.

„Die Luftwaffe verfügt mit dem Surface to Air Missile Operations Center (SAMOC) im Flugabwehrraketengeschwader 1 in Husum über die besondere und im Bündnis kaum vorhandene Fähigkeit zu Planung, Führung und Einsatz von gemischten multinationalen FlaRak-Kontingenten.“ Die Einführung eines FlaRak-Systems an sich, sei in allen Fällen nur der Anfang, erst dessen Integration in den Verbund der Integrierten NATO-Luftverteidigung nutzt sein gesamtes Leistungspotenzial effizient aus. „Wir müssen uns zwar immer den technischen Neuerungen anpassen, aber ich glaube, dass vor allen Dingen die Luftwaffe hier über eine solide Fähigkeit verfügt, um auch künftige neue Waffensysteme leistungsgerecht zu integrieren.“ In diesem Bereich werde Deutschland auch in Zukunft eine besondere Rolle im Bündnis spielen und seinen Beitrag leisten.

Heeresflugabwehr in der Entstehung

„Ich begrüße ausdrücklich, dass der Inspekteur des Heeres entschieden hat, die Heeresflugabwehr wieder aufzubauen. Das war eine gute Nachricht!“ Die Luftwaffe befinde sich hierzu in intensiven Gesprächen mit den Kameraden vom Heer was Infrastruktur, Ausbildung und den Aufbau eines geeigneten Personalkörpers anbelangt. „Das ist aus der Sicht des Heeres sicherlich nicht einfach, da hier wieder von Null gestartet werden muss. Wir werden das nach Kräften unterstützen“, kündigt Kohlhaus an.

Das Heer werde zunächst den 30mm-Flakpanzer Sky Ranger mit einem zusätzlichen Flugkörper kürzerer Reichweite einführen. Das mobile System Iris-T SLS auf Boxer wird dann wohl erst gegen Ende des Jahrzehnts im Heer verfügbar sein. „Klar ist jedenfalls, dass die verfügbaren Luftverteidigungskräfte der Luftwaffe im Rahmen der Integrierten NATO-Luftverteidigung auch zum Schutz unserer Heeresverbände an der Ostflanke zusammen mit der Heeresflugabwehr eingesetzt werden“, unterstreicht der Luftwaffen-Offizier.

Multi Domain Operations

„Multi Domain Operations ist mal wieder ein schillernder Begriff in der militärischen Entwicklungsgeschichte wie „Netted Operations“, der aktuell noch durch viele eher akademische Modelle und eher werbewirksame Projekte der Industrie bestimmt ist. Entscheidend ist die effiziente Steigerung der Kampfleistungsfähigkeit integrierter Streitkräfte im Verbund aller operationellen Dimensionen. Das wir uns in diesem Bereich im Bündnis immer weiter optimieren wollen, ohne die kleineren NATO-Nationen abzuhängen, ist klar und bedarf nach den Jahrzehnten der Friedensdividende noch erheblicher Anstrengungen“, sagt Kohlhaus.

„Der wesentliche Gewinn mit Blick auf Multi Domain Operations, so wie ich ihn aktuell sehe und wie er auch praktisch umsetzbar sein wird, ist, dass wir heute dank der Entwicklungen im IT-Bereich, auch mit europäischer Technologie, ein valides und latenzarmes streitkräftegemeinsames Lagebild erzeugen können, das mit einer digital, gegebenenfalls KI-unterstützten Lagebewertung auf den unterschiedlichen Führungsebenen zu einem effizienteren Kräfteeinsatz führen kann.“ Das setze insgesamt offene und modularisierbare Architekturen von Führungs- und Einsatzsystemen voraus und verbiete jegliche Insellösungen. „Ein unabweislicher Anspruch, dem wir uns in unseren Beschaffungsorganisationen und in der Rüstungsindustrie stellen müssen.“

„Die Luftwaffe wird beispielsweise hierzu die 10. PzDiv und die Brigade 45 in Litauen nicht nur mit Luftverteidigungskräften unterstützen, sondern auch mit mobilen Gefechtsständen und Verbindungselementen, die geeignet sind, auch den Heereskommandeuren und ihren Gefechtsständen ein möglichst umfassendes Bild der Luftlage, der Weltraumlage sowie über die Integration der Marine auch der See- und Seeluftlage zur Verfügung zu stellen. Heute ist das mit Unterstützung der TSK CIR möglich, und wir wollen das bereits im nächsten Jahr in einem experimentellen Verbund im Baltikum zeigen. Wir bewegen uns dort im küstennahen Bereich zur Ostsee und in unmittelbarer Nähe zum Oblast Kaliningrad und den dortigen russischen Kräften, so dass für jeden Kommandeur der Landstreitkräfte in Litauen die See-, Luft- und Landlage immer im Zusammenhang zu bewerten ist, um die eigenen Verbände bedrohungsgerecht und erfolgreich zu führen.“

Nach Aussage von Kohlhaus spielen dabei heute gemeinsam verfügbare Mittel der Streitkräfte, wie u.a. das System Sitaware aus dänischer Produktion eine Rolle. „Das ist ein neues Führungshilfsmittel, das wir jetzt Schritt für Schritt gemeinsam in der Bundeswehr und auch mit Bündnispartnern nutzen werden. Ich glaube, dass wir da auf einem guten Weg sind und dass wir künftig auch im NATO-Verbund davon profitieren werden.“

Abwehr gegen Drohnen

In der Ukraine ist zu beobachten, dass nach Aufklärung auch mit einfachen kleinen Drohnen innerhalb weniger Minuten gegnerische Artillerieschläge folgen. Eine nicht zu unterschätzende Gefahr für eigene Kräfte, der nach Einschätzung von Kohlhaus noch keine hinreichenden Abwehrmaßnahmen gegenüberstehen. Die technische Herausforderung bestehe darin, die Abhalteentfernung gegnerischer Drohnen durch eigene Gegenmaßnahmen so zu erweitern, dass ihre optischen Sensoren eigene Kräfte noch nicht erfassen können.

Der Einsatz von Kamikaze-Drohnen und Loitering Munition verstärkt seinen Worten zufolge die Bedrohung noch, da sie in großen Mengen eingesetzt werden. Es bedürfe dringend eines Verbundes sich ergänzender Schutzmaßnahmen, kinetisch, elektromagnetisch und im Cyber-Bereich um die Überlebensfähigkeit eigener Kräfte zu verbessern. „Vielleicht gibt es in der Ukraine findige Start-ups, die hier zu ersten wirksamen Ergebnissen kommen.“

Die kurze Zeit zwischen Aufklärung und russischem Gegenschlag stellt auch für die in der Ukraine eingesetzten Luftverteidigungssysteme ein großes Risiko dar. Der Einsatz zeige, dass die im Vergleich zu Patriot höhere Mobilität des Waffensystems Iris-T SLM eine höhere Überlebensfähigkeit bedeute. „Wer sich nicht bewegt, stirbt“, heiße es in diesem Zusammenhang. „Nun kann man auch das Waffensystem Patriot operationell sinnvoll nicht so weit ins Hinterland stellen um es vor Aufklärung in Frontnähe zu schützen. Hier kommt es darauf an, dass wir aus den Erfahrungen in der Ukraine lernen und unsere taktischen Verfahren in geeigneter Weise anpassen“, erläutert Kohlhaus.

„Überdies stellen wir fest, dass die Russische Föderation vor allen Dingen im Bereich des elektronischen Kampfes sich – so wie vermutet – in besonderer Weise weiterentwickelt hat. Das betrifft nicht nur das Stören oder Unterdrücken von GPS-Signalen, sondern das geht bis hin zu einer sehr gezielten Störung von Radar- und Kommunikationssystemen. Das heißt, auch Satellitenverbindungen können gestört werden. Das sind ernstzunehmende Herausforderungen, die auch auf Seiten der Bundeswehr noch größerer Anstrengungen für den weiteren Fähigkeitsaufbau wirkungsvoller Schutz- und Gegenmaßnahmen bedürfen.“

Tiefflug wieder erforderlich

„Wir konnten bei Air Defender 23 das erste Mal seit vielen Jahren in einem sehr großen Umfang wieder verbundene Luftkriegs-Operationen im europäischen Luftraum üben und durchführen, haben dort auch viel dazugelernt. Vor allen Dingen auch die Fähigkeit, unter Einsatzbedingungen unterschiedlichste Flugzeugmuster in großer Zahl auf unseren Flugplätzen aufzunehmen und zum Einsatz zu bringen“, stellt Kohlhaus fest.

Hinsichtlich des notwendigen „train as you fight“ der Luftstreitkräfte in Europa müsse allerdings auch wieder über das Thema Tiefflug gesprochen werden, fordert er. „Dieser spielt für die Überlebens- und Durchsetzungsfähigkeit unserer Kampfflugzeuge eine besondere Rolle. Das Ganze dann auch bei Nacht und über deutschen Mittelgebirgen und in Richtung Ostflanke. Da hoffe ich auf breite politische Unterstützung und die Toleranz unserer Bevölkerung. Auch die Fähigkeit zum Tiefflug ist ein Bestandteil unserer Kriegstüchtigkeit!“

Personal

Wie bei den anderen Teilstreitkräften auch, hat die demographische Entwicklung bedeutenden Einfluss auf die Luftwaffe. „Die zukünftige Aufstellung der Luftwaffe wird von ihrer Personalstruktur bestimmt. Die verfügbaren personellen Ressourcen haben somit immer eine strukturbestimmende Wirkung. Wer hier zu sehr übertreibt, schafft hohle Verbände“, führt Kohlhaus aus. „Aber es ist deutlich, dass wir zu einer weiteren Stärkung unserer Luftverteidigungskräfte kommen müssen. Auf diesem Weg befinden wir uns mit den bisherigen Entscheidungen für die Beschaffung zusätzlicher FlaRak-Systeme. Dies natürlich im Zusammenwirken mit der Entwicklung einer leistungsstarken Heeresflugabwehr. Das muss man im Verbund sehen. Haben wir in diesem Bereich bereits genug getan? Ich glaube nicht. Der Appell des Bundeskanzlers an das Bündnis in seiner Prager Rede in 2022 zur erforderlichen Stärkung der Luftverteidigung in Europa ist noch nicht erfüllt. Das bedarf weiterer Anstrengungen.“

Kooperation mit Partnern

Darüber hinaus gehe es darum, die Integration mit den unmittelbaren Nachbarn voranzutreiben, deren Entwicklungen und Beschaffungen zu berücksichtigen, „dass wir auch künftig die verfügbaren Kräfte möglichst effizient im Verbund zusammenbringen können. Bis hin zur Möglichkeit, auch in Krisensituationen grenzüberschreitende Einsätze nahtlos zu gewährleisten.“

Dabei schaue die Luftwaffe nicht nur auf das Baltikum, sondern auch auf unsere direkten Nachbarn wie besonders Polen. Eine funktionierende und regelmäßig erprobte Zusammenarbeit mit polnischen Einheiten im Rahmen der Integrierten NATO-Luftverteidigung ist das Ziel und eine Voraussetzung für eine erfolgreiche Bündnisverteidigung in Mitteleuropa. „Hier befinden wir uns wieder auf einem guten und vertrauensvollen Weg enger und professioneller Kooperation, die wir kontinuierlich weiter ausbauen“, stellt Kohlhaus fest.

Die Niederlande sind seit vielen Jahren der engste Partner der Bundeswehr im Bereich der bodengebundenen Luftverteidigung. Nach Aussage von Kohlhaus geht es jetzt darum, die gemeinsamen Kräfte, die in den Niederlanden ebenfalls Systeme der Heeresflugabwehr und der Integrierten NATO-Luftverteidigung umfassen, stärker auf einen möglichen Einsatz zur Bündnisverteidigung in Europa auszurichten und dabei von der tiefen Integration der niederländischen Heeresverbände und ihrer Flugabwehreinheiten mit dem System NASAMS in die deutschen Divisionen zu profitieren. „Daneben werden wir weiter mit dem Waffensystem Patriot kooperieren. Das ist die engste und längste Zusammenarbeit, die wir mit den Niederlanden pflegen.“ Als Kern dieser Zusammenarbeit im Rahmen des gemeinsamen Apollo-Programms bezeichnet Kohlhaus die bilaterale Combined Joint Task Force der Patriot-Einheiten, die immer wieder beübt und im scharfen Schuss auf Kreta erfolgreich getestet wird.

„Ich bin mir sicher, dass hier zusätzlichen Patriot Nutzer Nationen in Europa die Türen offenstehen, was gemeinsame Übungen und auch eine gemeinsame Combined Joint Task Force anbelangt. Da will ich nicht nur auf Polen schauern, sondern unter anderem auch auf Dänemark und Schweden.“

Deutschland ist zusammen mit den Niederlanden und Griechenland eine der drei Betreibernationen der NATO Allied Missile Firing Installation (NAMFI) auf Kreta. Der Schießplatz feiert in diesem Jahr sein 60-jähriges Bestehen. „Ich glaube, dass vor dem Hintergrund der wachsenden Bedeutung der Luftverteidigung dieser Schießplatz im östlichen Mittelmeer eine Zukunft hat. Er kann durchaus auch attraktiv sein für weitere Nationen wie z.B. Rumänien und Bulgarien.“ Wenn NATO-Nationen dort gemeinsam an der süd-östlichen Flanke des Bündnisses im scharfen Schuss die Einsatzfähigkeit ihrer FlaRak-Kräfte demonstrieren, sei dies auch eine klare und unmissverständliche Botschaft in Richtung Syrien, Russland und Iran.

Entwicklung der technischen Ausrüstung der Luftwaffe

Kohlhaus betrachtet auch die zukünftige materielle Ausstattung der deutschen Luftverteidigung. So erscheint das für die US-Patriot-Feuereinheiten vorgesehene neue Radar LTAMDS mit einem Aufklärungsbereich von 360 Grad interessant.

„Die ersten ausgelieferten LTAMDS Radare befinden sich gegenwärtig in der Erprobung“, sagt er. Die jetzt bestellten acht neuen deutschen Patriot-Systeme werden in der Konfiguration 3+ noch das derzeitige State-of-the-Art-Radargerät erhalten, was umfassend bewährt sei. Einen dringenden Bedarf zur Beschaffung von LTMADS sieht er im Augenblick noch nicht, da der Waffensystem-Verbund durchweg eine 360-Grad-Abdeckung gewährleiste. Er sei allerdings gespannt auf die künftige nachgewiesene Leistungsfähigkeit des LTAMDS-Radars beispielsweise in Polen, das die Einführung dieses Radars wohl beabsichtige.

Hierbei gilt es auch neue Führungssysteme für den Luftverteidigungseinsatz wie u.a. das IBCS der Firma Northrop Grumman zu betrachten. Nach Aussage von Kohlhaus wurde die Integration von Patriot darin bereits nachgewiesen. „Es soll, was die Amerikaner Sensor-to-Shooter nennen, in der Lage sein, nicht nur Patriot-Waffensysteme, sondern u.a. auch luftgestützte Plattformen wie beispielsweise die F-35 zu integrieren und ein umfassendes gemeinsames Lagebild für den effizienten Waffeneinsatz zu generieren.“

In Europa führt Polen als erste Nation das IBCS-System ein. Man werde sich über die Erfahrungen der Nachbarn genau informieren. Es sei sicherlich eine attraktive Lösung, die es zu beachten gilt, aber nicht die einzige, sagt Kohlhaus. „Noch bin ich mit dem, was wir vor allen Dingen mit der großen Flexibilität im Bereich unserer verlegefähigen Gefechtsstände SAMOC und DCRC (Deployable Control and Reporting Centre) zur Verfügung haben, sehr zufrieden. Auch dort entwickeln wir die Software weiter und bleiben am Ball.“

Lars Hoffmann