US-Präsident Donald Trump hat diese Woche seine Pläne für das Raketenabwehrprojekt „Golden Dome“ der Vereinigten Staaten vorgestellt. Der Name ist dem israelischen Raketenabwehrsystem „Iron Dome“ nachempfunden, das israelisches Territorium vor Kurzstreckenraketen und -geschossen, einschließlich Mörser- und Artilleriegranaten, schützt.

Im Gegensatz zum Iron Dome sind die Forderungen von Präsident Trump für das Programm jedoch wesentlich ehrgeiziger und zielen darauf ab, das Festland der Vereinigten Staaten vor einer Vielzahl von Raketenbedrohungen zu schützen, darunter Hyperschallwaffen, Marschflugkörper und ballistische Raketen mit Nukleargefechtsköpfen.

Dem Plan zufolge soll der US-Kongress zunächst eine „Anzahlung“ in Höhe von 25 Milliarden US-Dollar bereitstellen, gefolgt von weiteren 175 Milliarden US-Dollar in den nächsten drei Jahren. Trump erklärte, das Projekt werde noch in seiner aktuellen Amtszeit abgeschlossen und behauptete, es würde das US-amerikanische Heimatland mit einer Erfolgsquote „sehr nahe an 100 Prozent“ schützen.

In diesem Beitrag wird das Golden Dome-Projekt analysiert, einschließlich seiner technischen Realisierbarkeit, den dahinterliegenden ökonomischen Überlegungen und den möglichen politischen Auswirkungen. Zusammenfassend lässt sich erahnen, wenn sich Golden Dome auf die Verteidigung der Vereinigten Staaten gegen Marschflugkörper, ballistische Kurz- und Mittelstreckenraketen und Langstreckendrohnen konzentriert, hat es gute Chancen, einen sinnvollen Beitrag zur Verteidigung und Abschreckung der USA zu leisten, möglicherweise sogar innerhalb eines relativ kurzen Zeitrahmens. Wenn sich der Schwerpunkt jedoch auf den Einsatz eines weltraumgestützten strategischen Raketenabwehrsystems verlagert, wie Trump in seinen jüngsten Medienauftritten angedeutet hat, dürften die Kosten den Nutzen übertreffen.

Eine Kostenfrage

Die Grundzüge von Trumps Raketenabwehrplänen wurden in der Executive Order 14186 vom 27. Januar 2025 dargelegt, mit der der Verteidigungsminister angewiesen wurde, innerhalb von 60 Tagen einen Plan für ein Raketenabwehrsystem der nächsten Generation vorzulegen, das Schutz vor ballistischen Raketen, Hyperschallwaffen, modernen Marschflugkörpern und anderen Bedrohungen aus der Luft bietet. Zu den Prioritäten gehören die Beschleunigung der weltraumgestützten Raketenabwehrkapazitäten, die Einrichtung von Verteidigungssystemen in der unteren Raketenabwehrschicht und in der Endphase sowie die Integration nichtkinetischer Systeme.

Die bei weitem ehrgeizigste Komponente von Golden Dome ist die geplante weltraumgestützte Abfangflugkörperkapazität. Das Konzept selbst ist nicht neu. Die weltraumgestützte Raketenabwehr wurde erstmals vor fast 40 Jahren von der Reagan-Regierung ins Auge gefasst, dann aber vor allem wegen der großen technischen Herausforderungen und der unerschwinglichen Kosten wieder aufgegeben.

Seit dem Kalten Krieg und insbesondere in den letzten zehn Jahren hat die Raketenabwehrtechnologie große Fortschritte gemacht, wie die aktuellen Entwicklungen in der Ukraine zeigen. Dennoch ist der von Trump ins Auge gefasste Umfang zusammen mit den prognostizierten Kosten mit ziemlicher Sicherheit unrealistisch und wird wahrscheinlich nicht innerhalb des vorgeschlagenen Zeitrahmens realisiert werden können.

Zum einen gibt es mehrere der von Trump skizzierten Raketenabwehrfähigkeiten, vor allem weltraumgestützte Abfangflugkörper, derzeit nicht im US-Arsenal. Diese müssten daher von Grund auf neu entwickelt werden. Zwar können die Vereinigten Staaten wahrscheinlich bestehende Technologien nutzen, um den Prozess zu beschleunigen, doch die Validierung von Systementwürfen, der Bau von Prototypen und der Einsatz voll einsatzfähiger Systeme, auch im Weltraum, wird Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern.

Auch die Kosten werden eine große Hürde darstellen. Eine unabhängige Studie des Congressional Budget Office schätzt, dass der Einsatz eines wirksamen weltraumgestützten Abfangsystems, das eine begrenzte nordkoreanische Atomraketenbedrohung zuverlässig abwehren könnte, über einen Zeitraum von 20 Jahren zwischen 160 und 540 Milliarden Dollar kosten würde. Ein System zur Abwehr der viel größeren Arsenale Chinas und Russlands wäre um ein Vielfaches teurer, was wahrscheinlich zu einem Preisschild von mehreren Billionen Dollar führen würde (auf jeden Fall deutlich mehr als die 200 Milliarden Dollar, die der U.S. Kongress bereitstellen soll), und würde mit ziemlicher Sicherheit nicht die von Trump angestrebte 100-prozentige Erfolgsquote bieten.

Während die Kosten für den Start militärischer Systeme in den Weltraum seit dem Kalten Krieg drastisch gesunken sind – nicht zuletzt dank des Markteintritts privater Raumfahrtunternehmen, die kostengünstige Orbitalstarts anbieten, auch für staatliche Akteure –, sind die Kosten für Abfangflugkörper und Unterstützungssysteme nach wie vor hoch.

Konservative Schätzungen gehen davon aus, dass jeder weltraumgestützte Abfangflugkörper über seine Lebensdauer zwischen 100 und 300 Millionen Dollar kosten könnte. Da diese Abfangsysteme eine ständige Abdeckung der Erdumlaufbahn aufrechterhalten müssten, würde die Fähigkeit zur kurzfristigen Bekämpfung von Raketenzielen während der Boost-Phase an bestimmten geografischen Standorten wahrscheinlich eine Konstellation erfordern, die in die Tausende geht.

Die Vereinigten Staaten müssten auch ihre weltraumgestützten Überwachungs- und Frühwarnkapazitäten erheblich ausbauen, um ein solches System zu unterstützen. Dies würde wahrscheinlich zusätzliche Mittel in zweistelliger Milliardenhöhe für Satelliten erfordern, die in der Lage sind, ankommende Raketenbedrohungen zu erkennen und zu verfolgen und Abfangsysteme zu alarmieren.

Gegenläufige Effekte

Abgesehen von Fragen der Kosten und der Durchführbarkeit gibt es auch politische Bedenken.

Selbst wenn die Vereinigten Staaten die immensen Kosten für ein weltraumgestütztes Raketenabwehrsystem auf sich nehmen würden, das zumindest nominell in der Lage ist, große gegnerische nukleare Bedrohungen abzuwehren, gibt es wenig Grund zu der Annahme, dass China und Russland untätig bleiben würden. Beide würden mit ziemlicher Sicherheit Maßnahmen ergreifen, um ihre gesicherten nuklearen Zweitschlagskapazitäten aufrechtzuerhalten, u.a. durch den Einsatz von Gegenmaßnahmen in Form von Anti-Satellitenwaffen oder durch die Erhöhung der Anzahl ihrer stationierten Nuklearsprengköpfe.

Dies dürfte sich für Russland angesichts der haushaltspolitischen und technologischen Zwänge, denen es zumindest im Vergleich zu China ausgesetzt ist, als schwieriger erweisen. Dennoch würde Russland wahrscheinlich große Anstrengungen unternehmen, um die Glaubwürdigkeit seines strategischen Atomwaffenarsenals aufrechtzuerhalten.

Einige Analysten, häufig aus dem Lager der Rüstungskontroll- und Abrüstungsexperten, argumentieren, dass ein Projekt zur strategischen Raketenabwehr technisch nicht durchführbar sei, während sie gleichzeitig behaupten, es sei destabilisierend. Andere haben zu Recht darauf hingewiesen, dass es diesem doppelten Argument an innerer Konsistenz mangelt: Wenn ein System ineffektiv ist – und von potenziellen Gegnern als solches wahrgenommen wird –, sollte es nicht in der Lage sein, unverhältnismäßige Bedrohungswahrnehmungen hervorzurufen.

Nach Ansicht des Autors wäre ein groß angelegtes Raketenabwehrprojekt gerade deshalb destabilisierend, weil es sich als wirksam erweisen könnte. In den letzten Jahren hat sich die Raketenabwehrtechnologie – insbesondere bei den US-Systemen – erheblich weiterentwickelt. Während die grundlegende Aufgabe eines kinetischen Abfangflugkörpers nach wie vor darin besteht, eine Patrone mit einer Patrone zu treffen (wenn auch mit einer Geschwindigkeit, die um ein Vielfaches höher ist als die von konventionellen Feuerwaffen), hat die moderne Technologie dies zunehmend möglich gemacht. Wenn die Vereinigten Staaten ernsthafte Investitionen in die strategische Raketenabwehr tätigen, werden China und Russland mit ziemlicher Sicherheit mit Gegenmaßnahmen reagieren, eben weil sie dies als glaubwürdige Bedrohung für ihre Atomwaffenarsenale ansehen würden.

Schließlich könnte die Einrichtung eines solchen Systems die Militarisierung des Weltraums beschleunigen und andere Akteure dazu veranlassen, diesem Beispiel zu folgen, was letztlich nicht mit den langfristigen strategischen Interessen der USA übereinstimmen dürfte. Allerdings könnten die Akteure der US-Regierung die groß angelegte Militarisierung des Weltraums als ausgemachte Sache betrachten, was das Gewicht dieses Arguments bei internen Überlegungen verringern könnte.

Opportunitätskosten

Schließlich könnte die Verfolgung eines umfassenden weltraumgestützten Raketenabwehrsystems Ressourcen und Aufmerksamkeit von anderen und wohl dringenderen und realisierbaren Raketenabwehrprioritäten ablenken, von denen die meisten eigentlich Teil des umfassenderen Golden-Dome-Projekts sind.

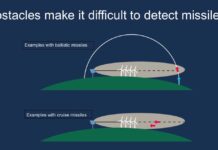

In den kommenden Jahren werden die Vereinigten Staaten einer wachsenden Bedrohung durch chinesische luft-, schiffs- und U-Boot-gestützte Marschflugkörper und ballistische Raketen ausgesetzt sein, die in der Lage sind, hochwertige militärische und infrastrukturelle Ziele anzugreifen. Die Verteidigung gegen diese Art von Bedrohung erfordert eine mehrschichtige Flug- und Raketenabwehrarchitektur, die entlang der US-Küste und in der Nähe kritischer Ziele im Landesinneren positioniert ist.

Wie der Krieg in der Ukraine gezeigt hat, ist diese Form der Raketenabwehr zwar machbar, aber kostspielig. Ihre Umsetzung wird noch schwieriger, wenn die ohnehin knappen Ressourcen in eine extrem kostspielige weltraumgestützte Raketenabwehrarchitektur fließen. Für die Kosten eines einzigen weltraumgestützten Abfangflugkörpers (schätzungsweise 100 bis 300 Millionen Dollar) könnten die Vereinigten Staaten beispielsweise zwischen 25 und 75 Abfangflugkörper PAC-3 MSE beschaffen – Systeme, die einen glaubwürdigen und bewährten Schutz gegen ein breites Spektrum chinesischer konventioneller Raketenbedrohungen bieten.

Die Opportunitätskosten, die mit Trumps Vision verbunden sind, sind daher extrem hoch, und jede ernsthafte Verfolgung würde sich wahrscheinlich als strategisch nachteilig für die Vereinigten Staaten erweisen.

Autor: Fabian Hoffmann ist Doktorand am Oslo Nuclear Project an der Universität Oslo. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Verteidigungspolitik, Flugkörpertechnologie und Nuklearstrategie. Der aktualisierte Beitrag erschien erstmalig am 25.05.2025 in englischer Sprache im „Missile Matters“ Newsletter auf Substack.